社労士試験【一発合格】した勉強法を紹介|暗記じゃなく理解とスピード感!

- 社労士試験を一発合格したい

- 社労士勉強のコツを知りたい

- 勉強スピードが上がらない

そんなお悩みに、社労士試験を一発合格できた勉強のコツを紹介していきます。

おそらく、社労士試験を一発合格している人は似たような意識で勉強しているはずです。

短期間で合格できる資格なら丸暗記でも大丈夫ですが、社労士試験は半年~1年(700~1000時間)と非常に長期間の勉強が必要です。

『じゃぁ、半年~1年勉強すれば合格できるのか?』答えは『NO』です。

必要とされる勉強時間はあくまでも目安であり、社労士試験に合った勉強法を意識しないと2回3回と何度も挑戦することになります。

この記事では、筆者の経験をもとに社労士試験を一発合格するために必要最低限知っておくべきことを解説していきます。

社労士試験は丁寧な勉強は実は非効率!

社労士一発合格するための【意識】

当たり前のことを言いますが、勉強と言えばテキストを開いて始めます。ですが、社労士試験の場合は違います。

勉強しながら試行錯誤もいいですが、最初に勉強のコツを知っておくことで学習のスピード感がグンと上がります。

後半かなり効果を実感するよ!

まずは『全体を知る』

社労士試験は、入り口の労働基準法で挫折する人が多いです。(とくに独学の人に)

それには理由があります。

- 法律文章に慣れない

- なのに一から丁寧に覚える

- 科目数の多さに無理だと感じる

かなり間違った勉強法で、独学だと1ヵ月も持たないです。さらに丁寧な人は、マイノートにまとめながら進める人もいます。はっきりいって社労士試験には合っていません。

社労士試験は6~7割の点数を取れば合格できます。だからではないですが、1周目では法律慣れし・横断的な学習も必要な社労士試験は1周目ではなかなかイメージがつかめません。

なのに、一から丁寧に進めているとかなりの時間と労力を使って非効率です。

- 軽く1周して全体を知る

- 問題演習の解説で理解する

- 2周目以降で理解を深める

社労士試験を一発合格するには、過去問をどれだけ攻略するかが重要で筆者も永遠繰り返し解いてました。(多い時は1,000問以上)

そこには理由があって、問題集をすることでテキストで書かれていることを理解することが多いからです。2周目のテキストで、『なんでこんなことが理解できなかったんだろう』ってことがよくありました。

まずは6割感覚でテキストを流し読みして、問題集を解いてわからなかった箇所をテキストで読み直すことで、徐々に森から木を見る感じに理解が進みます。

解らないとこは後回し!問題で理解することが非常に多い試験だよ!

社労士試験を『知る』

社労士試験は非常にシンプルで、氏名以外は文字を書くことがない『マークシート形式』です。

社労士試験がどのような判断基準されるのか知っていないと、日ごろの勉強が非効率になりかねません。

- シンプルな試験方法だと知る

- 得意科目より苦手科目を克服

- テキストよりも問題集を重視する

どうしても得意科目の勉強時間が増えがちですが、できるんだからほっといて苦手科目に力を入れましょう。

『そんなんちょっと考えればわかる』って思うかもしれませんが、いざ始めだすと『今日はどこやろう?』って悩みます。

社労士試験の本質を理解していれば、勉強のスケジュールなども比較的たてやすいです。

知っていて行動するのと、知らないで行動するのとでは長期戦である社労士試験では大きな差が生まれます。

そこが、社労士試験を一発合格できるかできないかの差です。

長期間の勉強になるからこそ知っとくべきことがある!

本気で社労士試験に挑むか検討中なら、市販テキストから始めるのおすすめです

社労士を一発合格する【勉強法のコツ】

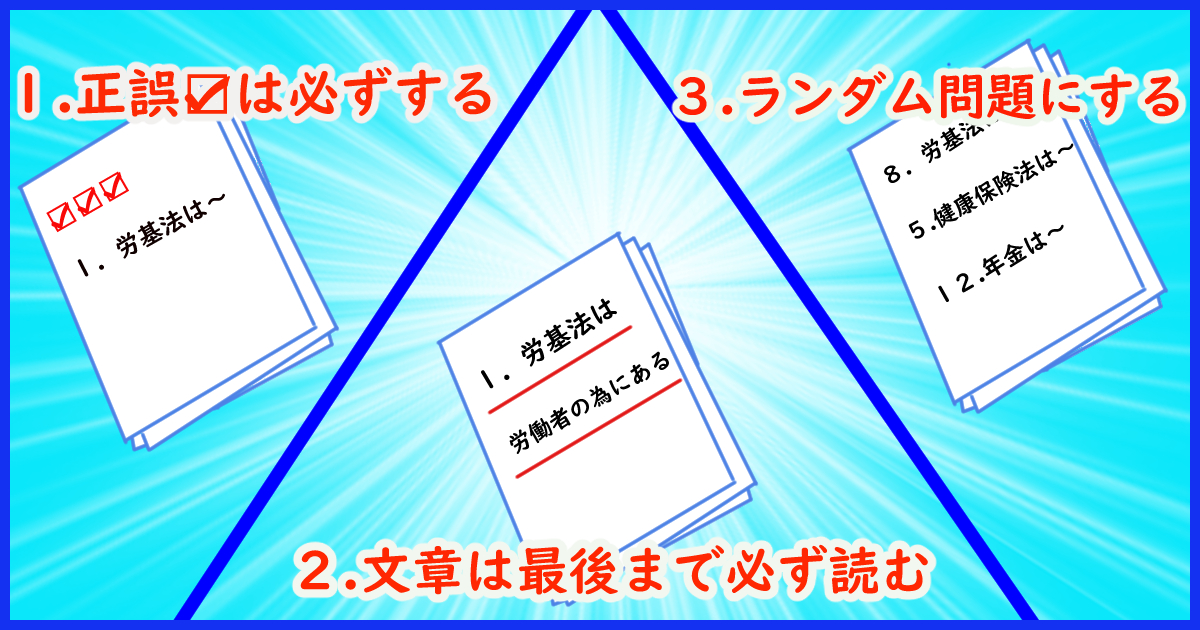

この3つは、社労士試験を一発合格するために大切な勉強のコツです。

- 丸暗記する勉強法

- テキストばかり読み込む

- 理解するまで次に進まない

どれも非効率で、範囲の広い社労士試験を一発合格するにはやってはいけない勉強法です。

社労士試験は勉強法のコツを掴むことで、一発合格の可能性を一気に高めます。

3つの意識を、徹底することで社労士受験の後半はかなり勉強しやすくなるはずです。

社労士試験は効率的な回転数が大切!

①暗記じゃなく『記憶』

暗記意識して社労士試験の勉強はかなり無理があります。確かに覚える事は必要ですが、長期的な記憶を意識して勉強しましょう。

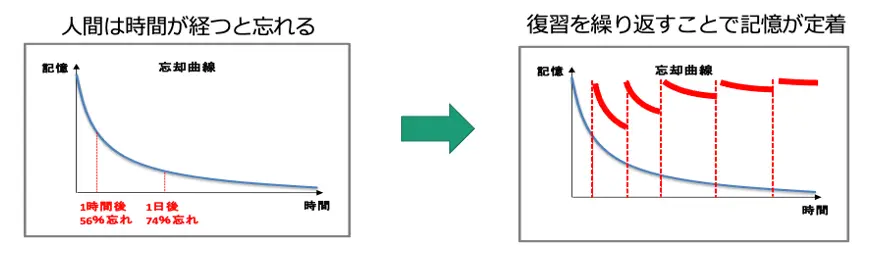

『エビングハウスの忘却曲線』って知ってますか

引用元:スタディング公式サイト

勉強したことを繰り返さず数日開けてしまうと、覚えたことを長期記憶として定着できません。覚えることが重要な社労士試験において無視できないポイントです。

復習ばっかりしてたら先に進めないと感じるかもしれませんが、右の画像の赤線のように理解するスピードは上がっていきます。

- 朝30分早く起きる

- 通勤時間

- スキマ時間

社労士試験を一発合格するには、スキマ時間は基本的に復習に費やす方が効率的です。復習と読み進める時間をしっかり分ける方が、スケジュールも立てやすいのでおすすめです。

社労士試験はその場の気分で勉強すると、無意識のうちに得意科目にウェイトがいってしまうのでしっかり計画たてて学びましょう。

復習を意識したスケジューリングはホントに大事!

②実生活を『イメージ』

繰り返して長期記憶にすることも大事ですが、社労士試験だからこその勉強のコツががあります。

社労士試験で問われる内容は下記のとおりです

- 労働の法律

- 健康の法律

- 年金の法律

生きている以上、仕事・休日・将来の年金とどんなときも必ず法律に触れてるんです。実生活に社労士知識を当てはめることで記憶の定着がしやすくなります。(意外としていない)

例えば、、、

- 給与が最低賃金下回ってる?

- 病気したらいくら給付される?

- 妻が妊娠したら手当はどうなってる?

- 自分は老後の年金はいくらもらえる?

こういった疑問をイメージすることで記憶としての定着を早めるので是非意識してください。

さらにこの意識は、より社会保険労務士という資格を好きになる方法でもあるので挫折しづらくなるのでおすすめです。

生きる術だと思って勉強することは一石二鳥!

③テキストより『問題演習』

筆者が社労士試験を一発合格できた最大のポイントが問題演習です。社労士試験は過去問だけでも合格できると言われるほど重要になります。(実際はそう甘くないけど)

でも、大事なのは間違いありません。

筆者は、だれよりも問題演習に時間を費やした自負をもって社労士試験に挑んで一発合格できました。

社労士試験において、メインが問題集でテキストは完全にサブと言っていいです。

- 知識の吸収

- 専門用語を覚える

- 繰り返し読んで理解

これ問題集で全部やれます。

過去問で、知識・専門用語を満載の文章を読みまくるのでほぼテキストといっていいです。さらに正しい解説で理解もすすみます。(なので解説が多めの問題集がおすすめです)

もちろん、テキストで骨組みを理解することは大切になります。でもそれだけをやれればあとは問題集で肉付けしていけばOKです。

ちなみに社労士試験は常に引っ掛けとの勝負です。

惑わせる社労士試験を乗り切るためには、どっちがあなたを鍛えてくれるでしょうか?

- テキストを読む

- 問題を解く(←ここがメイン)

- 疑問を見つける

- テキストを読む

社労士試験に限らずですが、テキストは疑問を抱いて読むことで吸収力が上がります。問題を解くことで『なんで?』を見つけましょう。

いじわるな問題集で気づいて素直なテキストで吸収、社労士試験を一発合格するためには非常に効率的です。

問題集を軸に勉強するのがコツ!

④サブノートは『いらない』

社労士試験は難関資格ですが、ノートは一切いりません。筆者も最初はノートにまとめてましたが意味がないと感じやめました。

独学期間(3カ月)は条文や用語を、ノートにアホみたいに書いて暗記していました。もし同様の勉強をしている人はすぐにやめましょう。(マジで非効率です)

資格予備校に入ってからは、ノートには〇と×しかほとんど書いてません。

- 正誤判断『 or 』

- 誤っている理由を記入

- 曖昧な問題を記録

ノートで または の横に理由を記入します。記入出来ない場合はなんとなく解答していることになるのでそこをテキストで詰めていきましょう。

社労士試験は選択・択一ともになんとなく答えられてしまうので、自分の苦手をしっかり可視化するためにノートを有効活用しましょう。

社労士試験はテキストに書かれていることをノートにまとめてもあまり効果なし!

⑤難問は『後回し』

社労士試験は、全科目6~7割を狙っていくのが勉強のコツです。さらに社労士試験にはもう1つの特長があります。

社労士試験はどんな難問を解いても、2点3点と追加されません。解答率が悪いと科目は救済はある程度で、1問は1点です。

つまり、難問に時間さくのはかなり非効率です。

それよりも知識の幅を広げるために、次に進みましょう。社労士試験においては、浅く広い知識の方が合格に近づきます。

- 問題を解く

- テキストを読んでも『?』

- 先に進めていく

- そのうち理解できる(※)

(※)社労士試験は科目を横断した勉強が必要で、飛ばした箇所を反復学習する際に『スッ』と理解できることが何度もありました。

理解出来なかった箇所にもよりますが、社労士知識のレベルが上がることで『なんでこんな簡単なこと理解出来なかったんだろう』なんて日がきます。

ちょっと勉強してわからないなら思い切って飛ばす!これも社労士試験の対策!

社労士試験の選択式対策記事はコチラ

一発合格!択一式解答率の【精度のあげ方】

前述したように、社労士試験は『過去問を解きまくる』ことが一発合格へのカギです。

だからと言って、やみくもに解くだけでは非効率なので基本的な勉強に加えてweb機能を利用して解答の精度を上げていきましょう。

ただでさえ、社労士は忙しい社会人が受けることが多い試験です。

- 問題の正誤をチェック

- ランダム機能は必須アイテム

- 覚えていても最後まで文章を読む

短時間で濃い勉強がコツ

必ず『正誤チェック』

問題を解くときは必ず・絶対・間違いなく、正誤結果をチェックしながら解きましょう。

『この分野苦手』ではなく『どの科目のどこが』で明確にして、最終的には『なぜ』まで詰めていきましょう。

チェックすることで、苦手箇所がキレイに浮かび上がってきます。

社労士試験は、『得意な科目で点数を稼ぐ』ではなく『苦手をいかにつぶしていく』です。

1科目でも、6割の条件をクリアしなければ他が満点でも不合格になるのが社労士試験。

得意科目より苦手を見つけるのがコツ

択一問題文を『読む』

過去問を何度も繰り返し解くと、問題文や解答を覚えてしまい読むことを省略しがちです。

『この問題文は覚えてるから○・×』なんてサラッと読むことはやめましょう。

解説文までしっかり読む癖をつけた問題演習が大切です。(←用語覚えもできるので選択式対策にもなります)

問われている文章を覚えていたり、答えがわかっていても絶対に最後まで読むのがコツ。

- 用語を覚えるため

- ケアレスミスをなくすため

- あと1点に泣く試験だから

過去問や問題集は、テキストの替わりになっていることを忘れないでください。社労士試験の選択式対策がてら専門用語を覚える意識で解いていきましょう。

社労士試験ではケアレスミスは致命です。たった数文字で、問われている意味合いが変わるので勉強の段階で最後まで読むことをクセにしましょう。

社労士試験で、流し読みをするような勉強は一発合格は遠のきます。

10問のサラ解きより丁寧な1問!

問題を『ランダム出題』

これがまた効果的で、社労士試験は理解してるつもりになっている問題がものすごく多いです。

問題集は基本的にテキストの順番通りになっています。そのイメージが潜在的にあるので、出題順番が変わるだけで問われている箇所が分からなくなります。

- 順番が変わるだけで新鮮

- 解けていた問題を間違える

- 意識してなかった苦手問題が見つかる

ある程度、過去問を繰り返したらぜひ試してみましょう。

昔は、問題カードをリングにつけてシャッフルして原始的な対策をして解いてました。でも今はそんなことする必要がありません。

それをどれだけつぶしていけるかは、自分の意識外で見つけ出すためには『資格の大原』のアプリをオススメします。

一度、無料版を試してみて下さい。シンプルで操作性抜群で、かなり使いやすいです。

大原を利用していなくても使えるアイテム!

資格の大原の社労士講座は別記事でまとめてます

社労士一発合格まとめ

しゅん太郎が、社労士試験を一発合格した勉強のコツ紹介でした。紹介した勉強法はすべて意識するだけでできることです。

社労士試験はシンプルな形式だからこそ、小さな積み上げが非常に重要です。そこを怠ると一発合格は遠のき、非効率な勉強法に走ることになります。

- 暗記じゃなく記憶を意識

- 実生活に当てはめて考える

- 難問に時間を割かない

- 正誤チェックは忘れない

- 惰性で解く問題演習はNG

- ランダムに解くだけで全然違う

出来ることをよりできるようにするのでは、社労士試験は突破できません。

『出来ないことを見つけてつぶしていく』それが社労士一発合格のコツです。

社労士予備校選びに迷ってる人はこちら

ちなみに、しゅん太郎が社労士試験後に『絶対合格した』と確信できたのも資格の大原のおかげです。

本気で社労士一発合格を目指すなら、参考にしてみて下さい。