【騙されるな】実は高い社労士試験の合格率|正しい勉強法で誰でも受かる!

- 社労士試験が気になる

- 合格率が低いから悩む

- 無駄な労力を使いたくない

『社労士試験に挑戦してみようかな』

そう思い社労士試験を調べて、合格率のあまりの低さにやっぱやめようとスタートで諦める人がいます。でもその合格率、嘘ではないですが全く参考にならない数値です。

なぜなら、ダメもとだったり来年に向けての受験生で合格ラインにそもそも達していない人は低く見積もっても3分の1はいます。(個人的には半分は達していないと思っています)

基準に達していない人も含まれた合格率にビビる必要はありません。

しかも、社労士試験は頭のいい順に合格するわけではなく、基準をクリアすればOKです。理論上基準を満たせば全員が合格できる試験ってことです。

この記事では、合格率のリアルや社労士試験でやってはいけない勉強法を紹介していきます。

己自身がライバルの試験!合格率なんて一切気にしなくてOK!

社労士試験は意外と【ハードル低い】

社労士試験は難易度でいえば、『Aランク』です。なので毎年の合格率も5~7%とかなり低くなっています。ですが、社労士試験はいうほどハードルの高いものではありません。

小難しいカタカナ用語や暗号のような計算があるわけでもなく、ただただ覚えて反復演習をするだけで合格できるのが社労士試験です。

筆者はろくに勉強をしてこなかった高校偏差値40台の男です。それでも1年間地道に積み上げて、余裕の『一発合格』でした。(実務・社会人経験なし)

まずは、社労士試験の合格率だけではわからない事実を解説していきます。

費やす時間は人それぞれになるけど、やり続ければ合格できる試験!

重要な『合格ライン』

例えば99人が偏差値40で1人が70超えの100人がいたとします。偏差値60以上ないと受からない試験に偏差値70の1人だけが受かったら合格率1%です。

『それってすごいですか?』

受かるべきして受かった人は1人なわけで、実質の合格率は100%です。何が言いたいかというと!

社労士試験は、文字や数字を一切書かない『100%選択のみ』です。なので、運に運が重なりまくったら合格ラインに全く達していなくても受かるかもしれません。

でも、難易度Aとされる社労士試験にそんなラッキーはないと言っていいです。受験者全員が合格レベルに達した学力で割り出されたのなら素直に受け取るべきです。でも、そんなことはあり得ません。

- 記念受験の人

- 次年度を見据えた人

- 合格ラインに到達していな人

失礼かもしれませんが、『今年絶対合格する』って人とモチベーションが全く違います。そんな人たちを一緒くたにした合格率になんの意味がありますか?

社労士試験の合格率は受かった後の自慢にはなっても、挑戦する上では無駄に難易度を高く感じさせてるだけです。

見えない合格率こそがホントは大事!

頭いい『順番じゃない』

テストといえば高成績の順番で評価されるものですが、社労士試験においては違います。

社労士試験の特長は、ずっとCやD判定の人であっても合格なんてことが起こります。逆を言うと、社労士試験本番までずっと模試でA判定だった人が不合格ってことも起こります。

何が言いたいかというと!

- 成績順じゃない

- 条件クリアで合格

- 他の人の点数は合格に影響しない

社労士試験には毎年と言っていいほど、平均点が低い科目に【救済措置】がされます。他社の点数が助かる意味で影響しても、足を引っ張ることはありません。

言ってしまえば、社労士試験に挑む受験生はまさに共に戦う仲間といったところです。

しいて言うなら、己の甘えがライバル!継続した勉強が大事!

意外と高い『合格率』

合格ラインに到達している人が受験者数の3分の2と半分で仮定したときの合格率をみてみましょう。

実際に、社労士試験本番に全ての受験生がそのレベルまで達しているわけではありません。よくて半分~3分の2ってところでしょう。かりにその人数で社労士試験の合格率を計算したとすると!

| 年 | 実際の 合格率 | 仮定① 合格率 | 仮定② 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 5.3% | 7.9% | 10.5% |

| 2021年 | 7.9% | 11.8% | 11.4% |

| 2020年 | 6.4% | 9.6% | 12.3% |

| 2019年 | 6.6% | 9.9% | 11.1% |

| 2018年 | 6.3% | 9.4% | 11.1% |

*:仮定② 半分

実際の合格率が5%代であっても10%を超えてきます。筆者的には、仮定②が最も合格率として妥当な数字なラインです。

社労士試験の合格率が【低い理由】

『それでも社労士試験の合格率は低いことに変わりはない』

確かに、社労士試験は合格率は低い方です。だからこそ価値があるわけですが、なぜ社労士試験は合格率が低いのか?

社労士試験は、『用語の選択&正誤判断』のみなので氏名以外に文字を書きません。理系要素のない完全文系試験になります。

正しい勉強法で、着実に覚えるべき要点を積み上げていけば誰でも突破できるのが社労士試験です。でもそこに合格率を下げる難しさが潜んでます。

シンプルだからこその難しい試験!

全科目の『ハードル』

実際に社労士の勉強を1年間続けましたが、、、法律文章への慣れは必要でしたが理解できないほど難しい箇所はなかったです。(講義聞いておけばほとんどわかります)

なのに、なぜ社労士試験の合格率は低いかというと!

択一式は10問中4点なので合格レベルの勉強をすれば、まず躓くことはほとんどありません。

ですが全科目を均等に勉強することは意外と難しく、自然と得意科目にウェイトがいってしまい条件をクリアできす不合格になってしまいます。

苦手意識が許されない試験だよ!

選択肢の『重み』

合格率を低くしている原因は、午前の選択式です。これが非常に残酷な試験方法で、8科目全てで5点中3点をクリアする必要があります。

- 範囲が広すぎる

- 全範囲の暗記は無理

- 関連した設問だから複数点ミスがおきる

『こっからココまで』と線引き出来ない上に、範囲が広すぎるので全暗記が出来ません。厚生労働白書という幅広い内容から出ることもあるくらいです。

まぁそこは良しとして、知らない箇所が出ると前後も関連した問であることです。前後の問がわかれば選択肢の答えで意外と予想がつきます。

しかし、全ての問がうる覚えだと5点中3点のハードルが非常に高く感じてしまうんです。結果、試験後に『なんでそんな選択肢選んだ?』って思うほど見当違いのものを選んだりします。

冷静でいれば解けるものが解けなくなるのが午前の選択式!

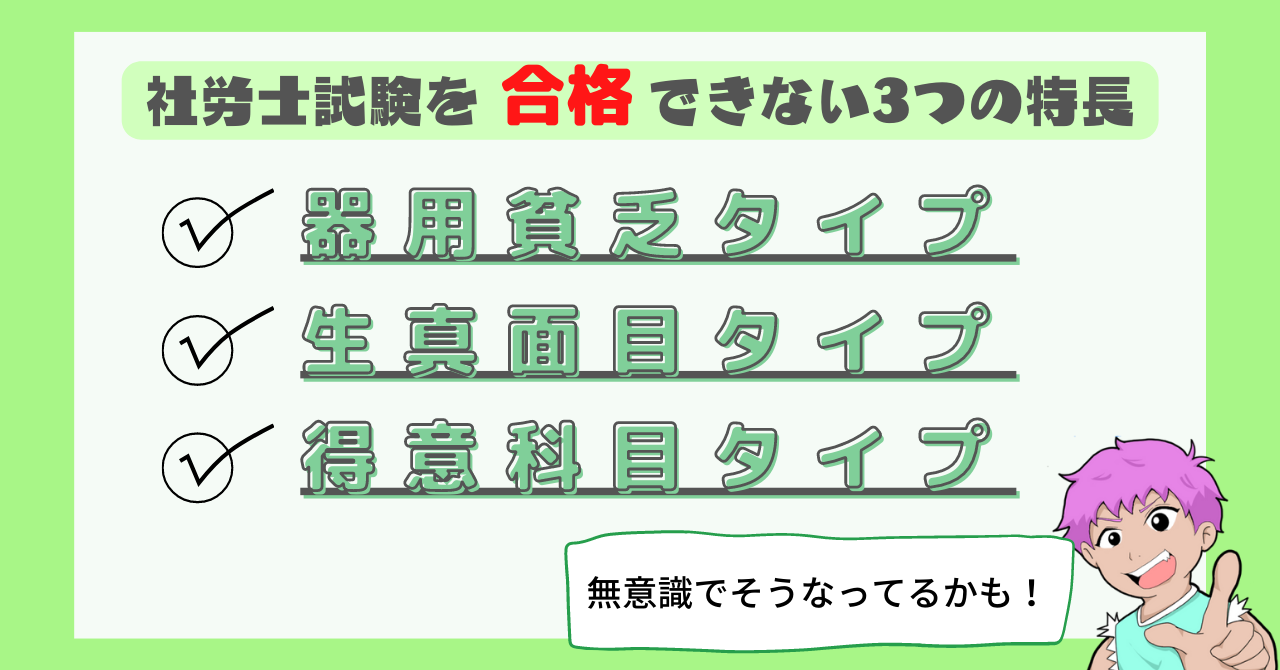

社労士試験を合格できない【3つの特長】

ここまで合格率のポジティブなとらえ方にふれてきました。ですが社労士は、ホントにむくわれない試験でもあります。

その結果、2回3回と挑戦をすることが社労士試験においてはいたって普通です。そうなってしまうと、社労士試験に合格できない3つの特長に陥ってるかもしれません。

社労士試験は合格条件はかなり厳しいですが、シンプルな文系試験です。

そのシンプルさから、陥ってしまう合格できない特長があります。

シンプルな試験だからこそ計画性が大切!

①『器用貧乏』タイプ

まずは器用貧乏タイプ。

比較的、勉強慣れした人がこの状態におちいりやすいです。

そもそも社労士試験の内容は、理解できない箇所は少ないです。

重要なのは、記憶として定着させる勉強法!

社労士試験は、いかに繰り返し勉強できるかで合格率が高まります。

しゅん太郎も何万問と繰り返し問題を解いては、うる覚えな箇所を見つけてはテキストを見返しました。

- サラッと覚える

- 深堀した勉強が弱い

- 反復演習をなんとなくやる

社労士試験は、どれだけ反復した勉強をするかがホントに大事です。

しゅん太郎も、何十周したか数えきれないほどテキストがボロボロでした。

社労士試験は反復こそ合格率を高める!

②『生真面目』タイプ

社労士試験に挑む上で、一番相性の悪いのが生真面目タイプです。地道に積み上げる必要がありますが、一から丁寧な勉強は社労士試験と相性が悪いです。

覚えたところは強いけど、その他はてんでダメ!筆者も、最初は独学で3ヵ月間勉強したんですがバカ丁寧に1ページごとに暗記していました。

結果、、、これ合格は無理や!

暗記意識でテキストをめくっていくと、恐ろしいほど進みません。結果、初学者は労基法で挫折しがちです。

- そもそも暗記は後回し

- 覚えた箇所しか解けない

- 範囲が広いからすぐ忘れる

社労士試験は忙しい社会人がスキマ時間を使って勉強する人が多いです。そんな社労士試験で、暗記先行型の人は勉強効率が悪く合格できない原因の1つです。

社労士試験は、たしかに暗記系の資格なので必須の作業になります。

でも、社労士試験においては暗記は理解と紐づいてなければ意味がありませんしそんな人は択一式の成績があまりよくなかったりします。

まずは暗記意識より、理解優先で社労士試験の全体像を学びましょう。

暗記は全体を理解してから!

③『得意科目』タイプ

得意科目型は、順調にやれてると思い込み社労士試験直前であわてるタイプです。

社労士試験を、行き詰ったりするとついつい得意科目ばかりに手を伸ばします。

社労士試験は、全ての科目で合格ラインを越える必要があります。得意科目があるということは、苦手科目があるということ。

それでは社労士試験は合格出来ません。得意科目の強化は、苦手をつぶしてからにしましょう。

- 得意科目ばかりやる

- 苦手や嫌いを後回し

- 全科目の平均より満点を狙う

そもそも、社労士試験は得意科目を伸ばして満点を取るメリットがないです。

総得点の合格ラインはありますが、それより優先すべきは平均点を目指すことが社労士試験にとって最優先事項になります。

しゅん太郎も、労安法と労一・社一が苦手というか嫌いだったので後回しにする癖がありました。

結果、本番では危うく労安法で社労士試験を失敗するところでした。

完璧を求めず平均的に学ぶのがコツ!

クレアールの資料請求すると、社労士試験の勉強法がわかる非常識合格本が貰えます。知ってると知らないとでは後半の伸びが違うのでチェックしときましょう

社労士人気講師の書籍をプレゼント!

クレアールでは社労士受験界のカリスマ講師が執筆した大人気のベストセラー本をプレゼントします。メディア出演多数の人気講師が合格ノウハウを完全公開!

社労士試験の合格率【まとめ】

社労士試験は、確かに難易度Aの難しい資格です。

ですが全く手の届かない試験ではなく、地道の積み重ねが必ず点数に繋がる資格なので合格率にビビる必要はありません。

それは、実務はもちろん社会人経験すらない偏差値40台だった筆者が一発合格できたのが証明です。

- 全体の合格率に意味なし

- 実質的な合格率は高い↑

- 自分が条件をクリアすればいいだけ

- 社労士試験に蹴落とすライバルはいない

社労士試験は、正しい勉強を継続する努力があれば必ず実る資格です。

合格率を下げる1人になりたくなければ、社労士講座の受講が効率です。講座選びの参考にコチラをどうぞ